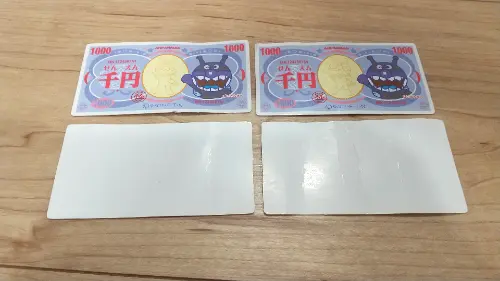

大切な書類や写真、子どもの描いた絵や、手作りのパズル、そして遊ぶたびにすぐにクシャクシャになりがちなアンパンマンレジスターのお札…。

「手軽にラミネート加工できればいいのに、専用の機械は持っていないし、わざわざ買うのも…」

そんな風に思っていませんか?でもご安心ください!

実は、特別なラミネーターがなくても、家にある身近なアイテムや100均のグッズを使い、ラミネートの代わりになる物として代用し、加工のような保護ができるんです。

この記事にたどり着いた方のなかには、『クリアファイルをアイロンでくっつけて、ラミネートみたいにできないかな?』と考えている方もいるかもしれません。

しかし残念ながら、一般的なクリアファイルの素材(ポリプロピレン)は熱にとても弱く、アイロンで溶けてベタついてしまうため、きれいに接着してラミネート加工を施すのは非常に難しいんです。

むしろ、大切な書類やアイロンを汚してしまう可能性が高いので、この方法はあまりおすすめできません。

でも、諦めるのはまだ早いです!実は、もっと簡単で、きれいに仕上がる方法がいくつもあるんです。

この記事では、ラミネーターなしでできる様々なラミネート代用方法を徹底的に解説します。

「手軽にできるテクニック」から、「ちょっとした失敗を防ぐコツ」など役に立つ情報をご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

※この記事は2021年8月3日に公開された時点の情報に基づいています。商品の仕様や価格は変更されている場合がありますので、最新情報は店舗にてご確認ください。

ラミネート機械なしでできる?代用のメリット・デメリット

「機械がないのに本当にできるの?」そう思うかもしれません。結論から言うと、可能です!

ただし、専用機械を使う場合とは異なるメリット・デメリットがあります。

メリット

- 手軽にできる: ラミネーターを購入する必要がなく、家にあるものや100均で手に入ります。

- 初期費用が安い: 機械を買う出費がなく、材料費も低く抑えられます。

- コンパクトなラミネート向き: 小さな紙や、部分的に保護したい場合に特に便利です。

デメリット

- 仕上がりにムラが出やすい: 専用機械のように均一な熱と圧力をかけられないため、気泡が入ったり、シワになったりしやすいです。

- 耐久性が劣る場合がある: 専用フィルムと機械で加工したものに比べ、防水性や耐久性が若干劣ることがあります。

- 手間がかかる: 手作業のため、慣れるまでは時間がかかったり、失敗することもあります。

- 大きなサイズには不向き: A4サイズ以上のものをきれいに仕上げるのは難しいでしょう。

「完璧な仕上がり」よりも「手軽に保護したい」「費用を抑えたい」という場合には、ここで紹介する方法がぴったりです。

家にあるもので代用!透明テープで簡単ラミネート

最も手軽で安価にできるのが、梱包用の透明テープを使った方法です。

準備するもの

- 梱包用の透明テープ: 幅が広いものが使いやすいです。(100均でも購入可能)

- ラミネートしたい紙や写真

- ハサミ

手順

①紙を準備: ラミネートしたい紙や写真のホコリや汚れを拭き取りましょう。

②片面にテープを貼る: 紙の片面に、空気が入らないようにゆっくりと透明テープを貼っていきます。紙の端から数ミリ~1cm程度、テープがはみ出すように貼るのがコツです。

③もう片面も貼る: 紙を裏返し、同様にもう片面にもテープを貼ります。この時も余白を意識し、先に貼ったテープと重なるようにしましょう。

④余分なテープをカット: 紙の周りの余分なテープを、端から3mm~5mm程度の余白を残してハサミでカットしたら完成です。

メリット・デメリット

メリットとデメリットを具体的に確認してみましょう。

メリット

- 圧倒的に安価で手軽です。

- テープなので厚みが薄く、元の紙の柔軟性を保ちやすいです。

- ハサミで手を切る心配が少ないです。

デメリット

- 強度はあまりなく、折れ曲がりやすいです。

- 大きなものには向きません。

- 見た目の仕上がりが「簡易的」になります。

こんなものにおすすめ

おもちゃのお札、一時的に保護したい小さなメモ、汚れやすいカードなど、柔軟性を保ちつつ、簡易的な防水・防汚・破れ防止をしたい場合に最適です。

クリアファイル+透明テープで大きめサイズもOK!

少し大きめの紙をラミネートしたいけれど、機械がない…という場合におすすめなのが、クリアファイルと透明テープを組み合わせる方法です。

準備するもの

- クリアファイル: 透明で薄手のものがおすすめです。(100均でも購入可能)

- ラミネートしたい紙や写真

- 梱包用の透明テープ(または製本用カバーフィルム)

- ハサミ

手順

①クリアファイルを開く: クリアファイルを1枚のシート状になるように、閉じている部分や穴の開いている部分をハサミで切り開きます。

②紙を置く: 開いたクリアファイルの上にラミネートしたい紙を置きましょう。

③テープで保護: 紙の上から、空気が入らないように透明テープ(または製本用カバーフィルム)を貼っていきます。紙の周りに数ミリ~1cmの余白ができるように貼るのがポイントです。

④カットして完成: 紙の周りの余分なクリアファイルとテープを、端から3mm~5mm程度の余白を残してハサミでカットしたら完成です。

メリット・デメリット

メリット

- A4サイズ程度の比較的大きな紙も対応可能です。

- 透明テープ単独よりもしっかりとした厚みと保護が得られます。

デメリット

- テープの貼り跡が目立つ場合があります。

- 仕上がりにムラが出やすいです。

こんなものにおすすめ

簡易的なポスター、子どもの大きめの作品、一時的な掲示物など、ある程度のサイズと強度を両立したい場合に適しています。

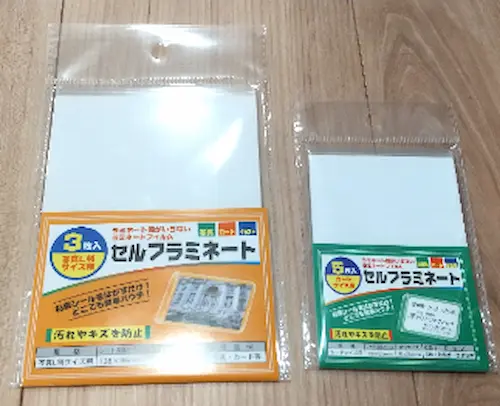

100均のセルフラミネートで機械いらず!

ダイソーやセリア、キャンドゥなどの100均では、アイロンも使わない「手貼りラミネートフィルム」が販売されています。これは、裏紙を剥がして貼るだけでラミネートができる優れものです。

準備するもの

- 手貼りラミネートフィルム: (100均で購入可能、カードサイズ〜A4サイズなど様々)

- ラミネートしたい紙や写真

- ハサミ

- 定規(必要であれば)

手順

①フィルムを準備

手貼りラミネートフィルムを開き、ラミネートしたい紙よりも一回り大きいサイズを選びましょう。

②紙をセット

片面の台紙を少しだけ剥がし、粘着面にホコリが入らないように注意しながら、ラミネートしたい紙を慎重に置きます。紙の周りに均等な余白ができるように調整してください。

③ゆっくりと圧着

台紙を少しずつ剥がしながら、定規や布などで中心から外側へ空気を押し出すように、ゆっくりとフィルムを貼り付けていきましょう。

④反対側も同様に

もう片方のフィルムも同様に貼り付けます。

⑤余分なフィルムをカット

紙の周囲に3mm~5mm程度の余白を残して、ハサミで丁寧にカットしたら完成です。

メリット・デメリット

メリット

- 熱を使わないので安全です。

- 機械もアイロンも不要で、最も手軽にできます。

- 比較的、気泡が入りにくいです。

デメリット

- フィルム自体が硬めなので、曲げると剥がれることがあります。

- 一度貼るとやり直しが難しいです。

- 大きなサイズは貼り付けが難しいです。

こんなものにおすすめ

- 名刺

- 会員証

- 写真

- カード

- 子どもが作ったミニ絵本など、熱に弱い素材や、曲げないで保管する比較的小さなものの保護に最適です。

アイロン・ヘアアイロンで本格ラミネート!失敗例と対策法

「もっとしっかりラミネートしたい!でも機械がない…」そんな時は、家庭にあるアイロンやヘアアイロンを代用する方法があります。熱を使ってフィルムを圧着するので、仕上がりは簡易ラミネートの中では比較的きれいです。

準備するもの

- ラミネートフィルム: アイロン対応のもの(100均でも購入可能)

- クッキングシート(または薄手の布/ハンカチ)

- アイロン または ヘアアイロン

- アイロン台(アイロンの場合)

- ハサミ

ヘアアイロンでラミネートする方法

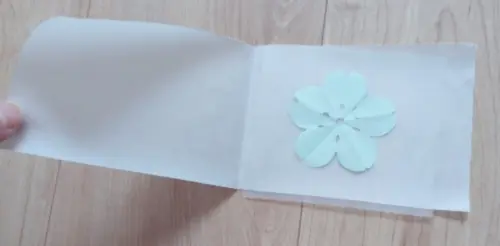

①フィルムと紙をセット: ラミネートしたい紙をラミネートフィルムに挟みましょう。

この時、フィルムの閉じている部分(開いていない辺)から紙を入れるのがポイントです。余白が均等になるように調整し、ホコリや指紋が入らないよう注意してください。

※今回はフィルムの端を切り取り、「閉じている部分が無い状態」で使用していますが、ずれやすいのでオススメできません。

②クッキングシートで覆う: ラミネートフィルムの両面をクッキングシートで覆います。

これは、ヘアアイロンが直接フィルムに触れるのを防ぎ、溶け付きを防ぐためです。

クッキングシートはフィルムより大きめにカットすると安心ですよ。

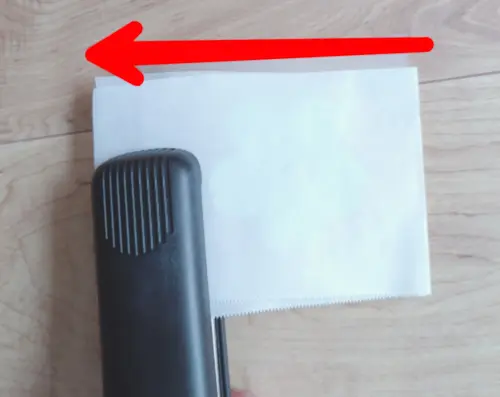

③ヘアアイロンで圧着:まず、温度は低温(100℃程度)に設定し、様子を見ながら調整してくださいね。

高温すぎるとフィルムが焦げ付いたり、溶けてヘアアイロンに付着したりする恐れがあります。

クッキングシートの上から、ヘアアイロンを端からゆっくりと動かしながら圧着させましょう。

閉じているところがあるなら、そちらからアイロンをかけ始めると気泡が入りにくくなります。

しっかりと力を均等に加えるのがポイントです。

また、一度に完璧にしようとせず、数回に分けて少しずつ熱を加えてください。ヘアアイロンの本体は非常に熱くなるため、火傷には十分注意が必要です。

ミトンや厚手のタオルなどを巻いて安全に力を加えましょう。

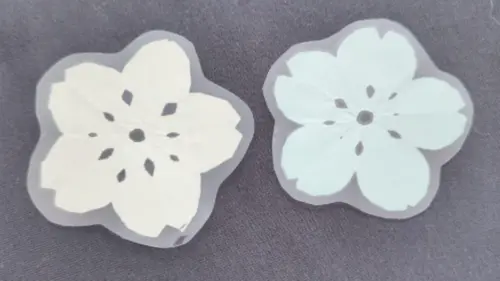

④冷ましてからカット: 全体がしっかり圧着されたら、平らな場所で完全に冷めるまで待ちます。

冷めてから、紙の周囲に3mm~5mmの余白を残してハサミでカットしたら完成です。

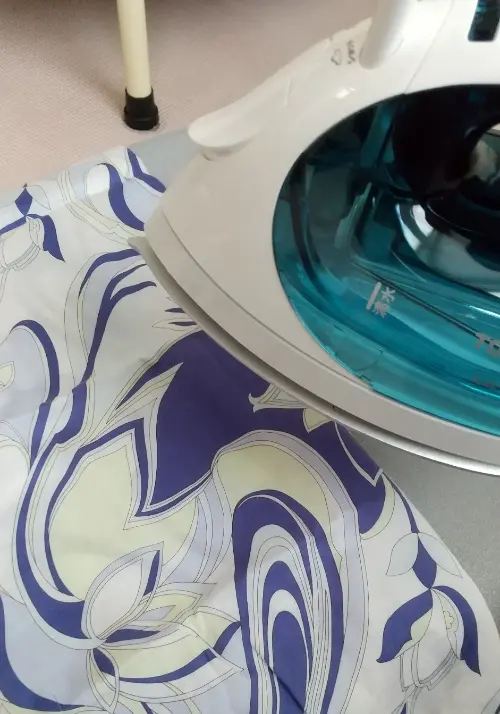

アイロンでラミネートする方法

基本はヘアアイロンと同じですが、広範囲を一度に作業できます。

①フィルムと紙をセット: ヘアアイロンの場合と同様に、ラミネートフィルムに紙を挟みましょう。

②当て布をする: ラミネートフィルムの上から、クッキングシートや薄手の布(ハンカチなど)で当て布をします。

アイロンをかける:アイロンの温度は「弱」(約100℃)がおすすめです。

低温から試し、くっつかない場合は少しずつ温度を上げてください。

フィルムの端っこからアイロンをかけ始め、空気を外に押し出すように中心に向かってゆっくりと動かします。何度もかけすぎると、フィルムが溶けたり変形したりする可能性がありますので注意しましょう。

冷ましてからカット: 完全に冷めてから、余分な部分をカットして完成です。

失敗例と対策法

よくある失敗と対策法をご紹介します。

ラミネートの中に空気が入る・ムラができる

【原因】

- 温度が不適切

- 圧力が均一でない

- フィルムの選び方やカットの仕方が悪い

- ホコリや指紋が挟まっている

【対策】

- ヘアアイロンやアイロンの温度を100℃程度に設定し、少しずつ調整しましょう。

- ゆっくりと均等な力で圧着するようにしてください。

- ラミネート前に紙とフィルムを丁寧に拭き、ホコリやゴミを取り除くと良いでしょう。

- ラミネートフィルムはできるだけ切り取らず、閉じている部分を活用するのがおすすめです。

- フィルムを切り取って使う場合は、小さなサイズのフィルムを使用しましょう。

フィルムがくっつかない

【原因】

- 温度が低すぎる

【対策】

- ヘアアイロンやアイロンの温度を少しずつ高くして、フィルムが溶ける適温を探してください。

フィルムが溶けてアイロンに付着する

【原因】

- 温度が高すぎる

- 当て布をしていない

- 同じ場所に長く当てすぎている

【対策】

- 温度を下げ、必ずクッキングシートなどの当て布を使用し、一箇所にアイロンを止めずに動かし続けましょう。

こんなものにおすすめ

- 簡易的なしおり

- ミニカード

- 子どもの小さな絵など

ある程度の見た目の綺麗さと保護をしたい場合に向いています。

【応用編】特定のお悩み解決!おもちゃのお札や手作りパズルを長持ちさせる方法

「アンパンマンレジスターのお札、うちの子どもが遊ぶたびにすぐにクシャクシャになっちゃう…」「なんでこんなに折れやすいの!」

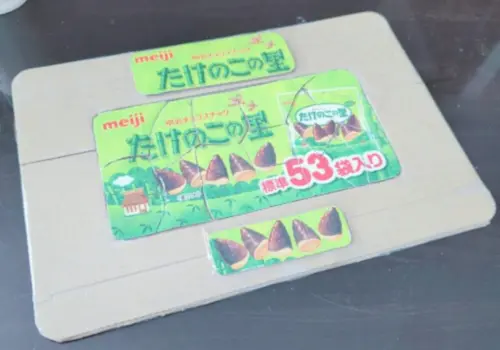

「子どもと作った手作りパズル、すぐにボロボロになっちゃって悲しい…」

そう感じている人も、多いですよね。

紙製のおもちゃのお札や手作りパズルは、小さな子どもの使い方によってはあっという間にボロボロになってしまいます。

そんな「おもちゃのお札や手作りパズルがすぐに破けたり、折れたりしてイライラする」というお悩みを解決するには、「透明テープを使ったラミネート代用方法」が最もおすすめです!

なぜ透明テープが最適な理由

- 薄くて柔らかい: ラミネートフィルムのように硬くならないため、お札やパズルの柔軟性を損ないません。レジスターのスリットにもスムーズに入りやすいです。

また、パズルのピースを曲げやすく、遊びの妨げになりません。 - 破れ・汚れ防止に最適: 簡単に破れたり、汚れたりするのを防ぐ「簡易ラミネート」としては十分な強度が得られます。

- 安全性が高い: テープの端で指を切る心配も少なく、小さなお子さんが口に入れても噛みちぎりにくいです。

お札のラミネート方法(透明テープ)

もし、お札そのものから手作りしたい場合は、まず紙の準備から始めましょう。

おもちゃのレジスターで使うなら、既存のお札とほぼ同じくらいの厚みやサイズ(例えば、少し厚手の普通紙や薄手の画用紙など)がおすすめです。

プリンターで好きな絵柄を印刷したり、オリジナルのイラストを手描きしたりして、お札を作りましょう!オリジナリティあふれるお札ができますよ。

そうして作ったお札を、この後の手順で透明テープを使って保護することで、耐久性がアップします。

①お札を準備

折れたりシワになったりしている場合は、できるだけ平らに伸ばしましょう。

②テープで挟む

お札の片面に、空気が入らないようにゆっくりと透明テープを貼ります。お札の端から数ミリ~1cm程度、テープがはみ出すように貼るのがポイントです。

③両面を保護

お札を裏返し、もう片面にも同様にテープを貼ります。先に貼ったテープと重なるように貼り付けましょう。

④余白をカット

お札の周りの余分なテープを、数ミリ程度の余白を残してハサミで丁寧にカットしたら完成です。

これにより、お札は破れにくく、汚れにも強くなり、レジスターでの遊びもよりスムーズになりますよ!

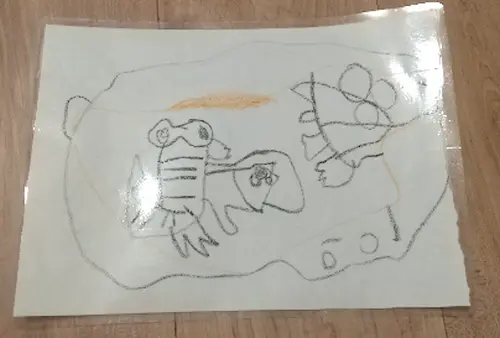

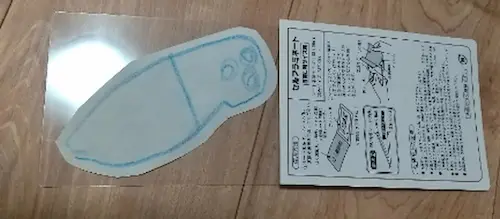

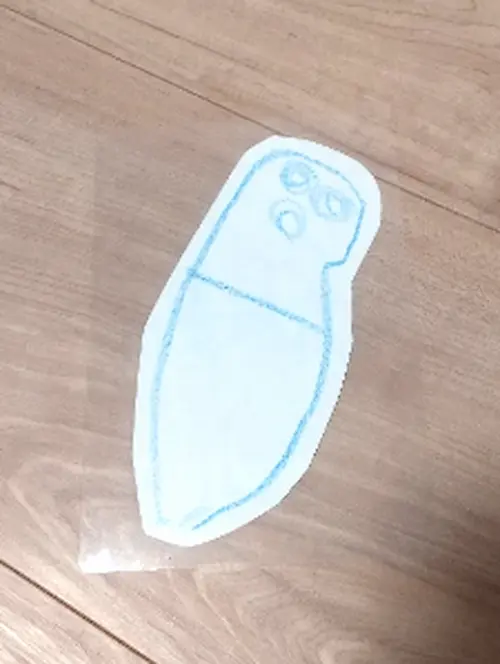

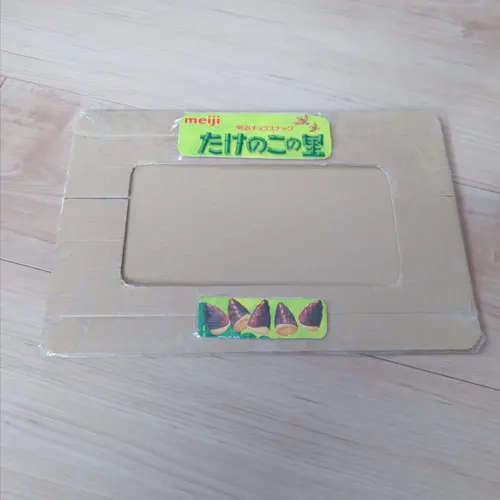

手作りパズルのラミネート方法(透明テープまたは手貼りラミネート)

子どもの描いた絵や好きなイラストで手作りしたパズルも、同様の方法で保護することで、長く楽しめます。

透明テープを使う場合

お札と同じ要領で、パズルの台紙とピースそれぞれに透明テープを貼って保護します。

①台紙とピースを準備

シール加工したい絵や写真、作ったパズルの台紙やピースを準備し、ホコリなどを拭き取りましょう。

②透明テープで保護

各ピースや台紙の表面に、空気が入らないように透明テープを貼ります。裏面も同様に貼り、両面を保護します。端に数ミリの余白ができるように貼ると、強度が増しますよ。

③カット

乾いてから、パズルの形に沿って丁寧にハサミやカッターで切り取りましょう。

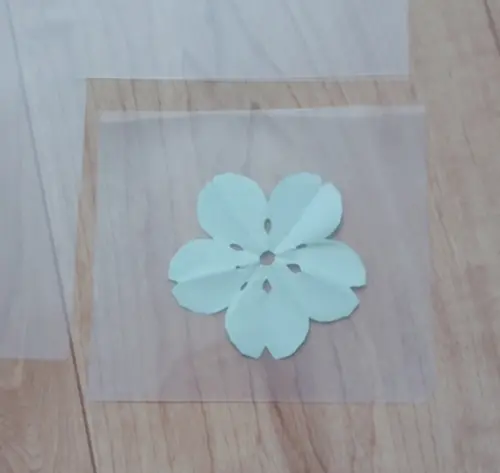

100均の手貼りラミネートを使う場合

より厚みと強度を出したい場合や、ピースが大きい場合は、100均の手貼りラミネートフィルムも有効です。ただし、元の素材に厚みがあると手貼りが難しいことがあります。

①フィルムとパズルをセット

手貼りラミネートフィルムの粘着面に、パズルのピースや台紙を慎重に置きましょう。

②ゆっくりと圧着

空気が入らないように、定規などで中心から外側へ空気を押し出しながらフィルムを貼り付けます。

③カット

完全に貼り付いたら、パズルの形に沿って丁寧に切り取りましょう。

これで、子どもが思いっきり遊んでも、手作りパズルが簡単にはボロボロにならず、長く思い出として残せるようになりますよ。

まとめ

ラミネーターがなくても、家にあるものや100均のアイテムで、手軽に大切なお札や紙を保護できる方法がたくさんあります。

- とにかく手軽に安く: 透明テープ

- 少し大きめの紙にも: クリアファイル+透明テープ

- 比較的きれいに仕上げたい: アイロン・ヘアアイロン

- 熱に弱いものや小さなものを安全に: 100均の手貼りラミネート

そして、「おもちゃのお札」や「手作りパズル」のような具体的なお悩みも、これらの代用方法で解決できます。

ぜひこの記事を参考に、用途や目的に合った方法を選んで、大切なものを長持ちさせたり、日々のストレスを減らしたりしてみてくださいね。