夏休みの絵日記や自由研究のために、小玉スイカ半玉を使ってスイカゼリーを作ってみました。

ところが、味は青臭くてまずい、ゼラチンの分量を適当にしたら固まらず、さらに種取りの作業も想像以上に大変で、親のほうがヘトヘトに。

この記事では、そんなスイカゼリー作りのリアルな失敗体験と、固まらない・まずい・美味しくない時の改善ポイントをまとめました。

これから作る方や自由研究に挑戦する親子の参考になれば嬉しいです。

絵日記のためにスイカゼリー作りに挑戦

子どもが「スイカゼリーを作りたい!」と言ったので、小玉スイカ半玉を使って作り始めました。

見た目はかわいくでき、夏らしい思い出になりそうだと期待していたのですが…結果は思うようにはいきませんでした。

親を襲った3つの試練

① 種取りは手作業が基本

スイカの果肉をジップロックに入れてつぶしてみましたが、繊維がたっぷりと残ってしまい、その後の裏ごしが想像以上に大変でした。

果肉をつぶしてもこの程度の塊がのこってしまうので、種を手作業で取り除いた後、ミキサーを使うのがオススメです。

小さな種までとると、かなり大変な作業です。

② ゼラチンの分量を適当にしたら固まらない

水分の多いスイカの果汁に対してゼラチンを計らずに入れたため、固まらずドロドロのまま。

何度か加熱してゼラチンを足す作業を繰り返しました。

③ 味が青臭くてまずい

皮近くの青臭い部分も使ったためか、味に青臭さが強く出てしまい、子どもも一口で「もういらない」と言うほどでした。

結局、親のほうがほとんど食べる羽目に…。

スイカゼリー大量ストックに困惑

小玉スイカ半玉分のゼリーができましたが、食べるのは「親二人」です。

冷蔵庫の一角を占拠するスイカゼリーを見るたびに苦笑いしています。

スイカゼリー作りは自由研究にも使える!

この失敗体験は自由研究のテーマとしても最適です。

「なぜ固まらなかったのか」「青臭さの原因は何か」工程を観察しながら学べることがたくさんありますよ。

自由研究に使えるポイント

- ゼラチンの量を変えて固まり方を比較

- 熟度や果汁の状態による味の違いを調べる

- 種取り工程を観察・記録する

- 失敗から学んだことをまとめる

失敗しない!スイカゼリーのおすすめレシピ&計量ポイント

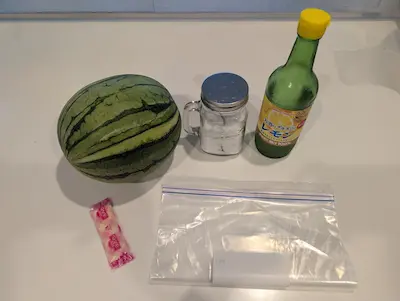

【材料】(小玉スイカ半玉分:約400mlの果汁想定)

- 小玉スイカ(果肉)・・・約500g(種を取り除いた後)

- 粉ゼラチン・・・5g(大さじ1弱/約小さじ1.5)

- 水・・・大さじ2(ゼラチンをふやかす用)

- 砂糖・・・大さじ2(お好みで調整)

- レモン汁・・・小さじ1(青臭さを抑えるポイント)

砂糖とレモン汁の調整が重要です。上記の分量を目安に味見をしながら調整してみてください。

【作り方】

①小玉スイカを半分に切り、果肉をくり抜き、スイカの器をつくる。

この時、大きな種は手で丁寧に取り除く。

②種を取った果肉をミキサーにかけてペースト状にする。ジップロックでつぶすより繊維が細かくなり、後の裏ごしが格段に楽になります。

③ペーストをザルやこし器でこして、小さな種や繊維を取り除く。

④粉ゼラチンを水(大さじ2)に振り入れて5分ほどふやかす。

⑤ゼラチンを湯せんか電子レンジで溶かす(沸騰しないよう注意)。

⑥こしたスイカ果汁に砂糖とレモン汁を入れてよく混ぜる。

⑦溶かしたゼラチンを加え、均一になるまで混ぜてから、スイカの器に入れる。

⑧容器に移し、冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。

まとめ

スイカゼリーは見た目がかわいく夏の絵日記や自由研究にもぴったりのテーマですが、水分が多いため固まりにくく、味の調整も難しいです。

種取りやゼラチンの分量に注意し、失敗しても親子で楽しみながらチャレンジすることが大切です。

夏の思い出作りだけでなく、失敗から学ぶ貴重な経験は、きっとお子さんの力になりますよ。今年の夏は、親子でスイカゼリー作りに再チャレンジしてみませんか?