「自由研究、何をやらせればいいのか分からない」 「生き物観察って大変そうだし、失敗しそう」 そんなふうに悩んでいたときに見つけたのが、セリアの「アリの巣観察ケース」でした。

本格的なアリの飼育ケースは意外と高く、準備も手間がかかります。でも、100均の商品なら気軽に試せて、ダメでも諦めがつくのが正直なところ。

今回は、実際にセリアのアリの巣観察ケースを使ってみた体験をもとに、

「どんな商品なのか」「本当に自由研究に使えるのか」「注意点や向いていない使い方」まで正直にまとめました。

これからアリ観察を考えている親子の参考になればうれしいです。

セリアの「アリの巣観察ケース」とは?

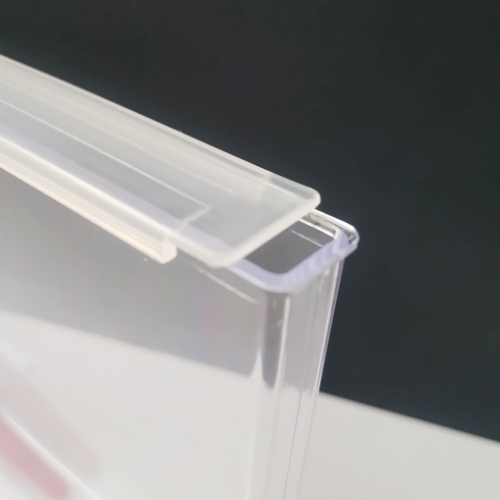

セリアで販売されている「アリの巣観察ケース」は、アリの動きを間近で観察できる観察用ケースです。

透明なケースの中に土を入れ、アリがトンネルを掘る様子や、エサを運ぶ行動を見ることができます。外から中が見えるため、アリの巣の構造を視覚的に理解しやすいのが特徴です。

工具や特別な道具は必要なく、ケース本体があればすぐに始められます。

実際にアリを入れて観察してみた

今回、小学生の子どもと一緒にアリを捕まえて、ケースに入れてみました。

土を入れてアリを入れると、最初はケース内を歩き回るだけで、すぐに巣を掘り始める様子は見られませんでした。

日によって動きに差があり、目に見えて掘り進めるまでには時間がかかる印象です。

すぐに結果が出る観察というより、気長に様子を見るタイプだと感じました。

自由研究に向いている理由

セリアのアリの巣観察ケースは、自由研究のテーマにしやすいと感じました。

毎日少しずつ変化があり、「昨日と今日でどう違うか」「どこに巣を広げているか」など、観察ポイントが自然と見つかります。

写真を撮って記録したり、気づいたことを書き留めたりするだけでも、立派な自由研究になります。

難しい知識がなくても始められるので、生き物観察が初めての子どもにも向いています。

使って分かった注意点・デメリット

実際に使ってみて感じた注意点もあります。

フタ付きではありますが、空気の入れ替えや手入れの際にフタを開けると、アリが逃げてしまう可能性があります。

また、土の乾燥やエサの管理など、最低限の手入れは必要です。完全に放置できるわけではありません。

長期間飼育する目的には向いていないため、短期間の観察や自由研究向けと考えた方が安心です。

ダンゴムシ観察迷路との違い

同じセリアには、ダンゴムシの行動を観察できる「ダンゴムシ観察迷路」もあります。

ダンゴムシ観察迷路は、飼育というよりも「行動実験」に近く、準備や管理の手間が少ないのが特徴です。

アリの巣観察ケースは、巣作りや集団行動をじっくり観察したい場合に向いています。一方で、短時間で結果が見える実験をしたい場合は、ダンゴムシ観察迷路の方が扱いやすいと感じました。

目的に合わせて選ぶのがおすすめです。

▶ダンゴムシ観察迷路のレビューはこちら

まとめ

セリアのアリの巣観察ケースは、100均とは思えないほど手軽にアリの行動を観察できる商品でした。

準備や管理に多少の注意は必要ですが、自由研究や短期間の観察には十分使えます。

「何をテーマにしようか迷っている」「生き物観察を試してみたい」 そんなときの最初の一歩として、ちょうどいい観察ケースだと思いました。

無理のない範囲で、親子で観察を楽しんでみてください。