小学校で使うリコーダーのお手入れ、どうしていますか?

「ガーゼを洗うのが面倒」「掃除棒をなくした」「ティッシュで済ませてもいいのかな?」など、悩んでいる方も多いんじゃないでしょうか。

この記事では、そんなリコーダーのお手入れに関するあらゆる疑問を解決します!

ティッシュの使用可否から、簡単にできるガーゼの作り方、掃除棒の探し方や代用品まで、ご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

リコーダー掃除にティッシュは使える?メリットとデメリット

「毎回ガーゼを洗うのは面倒だから、ティッシュでサッと拭きたいな…」リコーダーを掃除するときにそう思う方は多いはず。

使い捨てできるティッシュは手軽で魅力的ですが、メリットとデメリットを理解して使いましょう。

ティッシュのメリット

- 手軽にすぐに掃除できる

- 洗う手間が省ける

- 使い捨てができるので衛生的

- ある程度の水分を吸い取ってくれる吸水性がある

ティッシュのデメリット

- ティッシュが水分を吸って脆くなり、途中で破れてしまうリスクある

途中で破れたティッシュをそのままにしてしまうと、湿度と相まってカビや雑菌が繁殖する温床になります。

この結果、音が詰まったり、不衛生な状態になってしまうことがあります。

そのため、緊急時の一時的な使用にして、専用の道具を使うことがおすすめです。

もしティッシュを使う場合は、破れないよう慎重に、使用後は必ず内部にカスが残っていないか、しっかり確認しましょう!

もしリコーダー内部でティッシュが破れたら?

万が一、リコーダーの内部でティッシュが破れて残ってしまった場合は、以下の方法を試してみてください。

新しいガーゼを巻いた掃除棒をゆっくりと奥まで差し込み、破れたティッシュを絡め取るように動かします。

もし奥の方に残ってしまって取りにくい場合は、細い割り箸や長めのピンセットなどで取り除きましょう。

プラスチック製のリコーダーであれば、分解してぬるま湯で優しく洗い流すことも可能です。ティッシュが完全に流れ出るまでしっかり洗い、完全に乾燥しましょう。

リコーダー掃除棒はどこで買える?なくした時の探し方と代用品も

「掃除棒がなくなった!」「どこに売っているの?」と困った経験はありませんか?

小さなリコーダーの掃除棒は、学校に持っていくうちにいつの間にか行方不明になりがち。

でも、お手入れを怠ると、リコーダーにカビが生えたり、不衛生な状態での使用は口内炎の原因にもなりかねません。

ここでは、掃除棒の入手先から、なくしてしまった時の対処法まで詳しく解説します。

掃除棒の入手先

リコーダーの掃除棒を探すなら、以下の場所をチェックしてみましょう。

最も確実に購入できる手段は、オンラインショップ(Amazon、楽天など)です。

ソプラノリコーダーとアルトリコーダーのどちらにも対応した兼用タイプが主流です。

単品で購入できるほか、お手入れセットとしてガーゼやクリーニングクリームと一緒になっている商品もあります。

学校で使っているリコーダーのメーカー(ヤマハ、アウロスなど)純正品も手に入りやすいです。

また、ヤマハやカワイなどの楽器専門店、または大きな文房具店やデパートの楽器コーナーでも取り扱いがある場合があります。

手軽に入手できそうだと感じる100円均(ダイソー、セリア、キャンドゥなど)も調査しましたが、時期や店舗によっては取り扱いがない場合があります。

過去にはセリアで、リコーダー本体とセットで販売されていた例もありますが、掃除棒単体での販売は見つけることができませんでした。

もし見つけたらラッキー、というくらいに考えておきましょう。

なくした時の応急処置!掃除棒の代用品

もし掃除棒が手元にない場合の応急処置として、いくつかのものが考えられます。

割りばしとガーゼ

割りばしの先端に「清潔なガーゼ」や「柔らかい布」をしっかりと巻き付けて代用できます。

割り箸は先が尖りすぎているとリコーダー内部を傷つける可能性があるので、なるべく丸みのある側を使うか、先端を布で厚めに覆いましょう。

また、巻き付けが甘いと使用中に外れることや、棒の先端がリコーダー内部を傷つける可能性があるため、あくまで一時的な使用にとどめましょう。

ストローとティッシュ

太めのストロー(タピオカ用など)にティッシュを巻き付けて使う方法もありますが、これもティッシュが破れるリスクがあるため、一時的な使用にとどめてください。

掃除棒をなくさないための工夫

どうしても失くしやすい掃除棒ですが、なくならないような工夫も大事です。

必ず記名する

小さくて紛失しやすい掃除棒は、必ず記名をするようにしましょう。学校内でなくした場合は名前を書くことで、持ち主の元に返ってくる可能性があります。

掃除棒の表面に油性ペンで直接名前を書き、その上から透明なテープをしっかりと巻き付けて保護すると、名前が消えにくくなります。

本体が濃い色で見えにくい場合は、細長く切った色付きの折り紙に名前を書き、両面テープで掃除棒にしっかりと巻き付けて固定すると、目立ちやすく、子どもも分かりやすいですよ。

棒と布が一体化「クリーニングスワブ」を使用する

棒と布が一体化しているクリーニングスワブもおすすめです。

これは棒だけを紛失する心配がなく、保管もコンパクトになるため便利です。

子どもでも扱いやすく、バラバラになる心配がありません。クリーニングロッドにスワブ(布)が固定されているため、掃除中に外れる心配がほとんどないのが最大のメリットです。

掃除棒をなくしやすい!親の悩みQ&A

「また掃除棒がない!」と子どもが言ってきたら、まずリコーダーケースの中、机の中、ランドセルの中など、ありそうな場所を一緒に確認してみましょう。

それでも見つからなければ、上記で紹介した代用品でしのぎつつ、早めに新しいものを購入する手配をしましょう。

日頃から「使い終わったらすぐケースに戻す」「決まった場所に片付ける」という習慣を子どもと一緒に決めておくことが大切です。

それでも失くすことが多い場合は、予備を1本持っておくと安心です。特に学校用と家用で分けておくのもおすすめです。

リコーダーの掃除用ガーゼはどこで売ってる?(既製品・完成品)

リコーダーのお手入れに使うガーゼは、ご家庭にあるもので手作りすることもできますが、最初から完成した状態で売られている既製品のガーゼもあります。

手軽に準備したい場合は、既製品を購入するのがおすすめです。

主に以下の場所で手に入れることができます。

楽器店・楽器取扱店

掃除棒と同様に、ヤマハやアウロスといったリコーダーメーカーから、専用の掃除用ガーゼが販売されています。

リコーダーに合わせたサイズで、掃除棒にスムーズに通せるよう工夫されているものが多く、最も確実です。

楽器専門店はもちろん、大きな文房具店やデパートの楽器コーナーなどでも取り扱いがある場合があります。

オンラインショップ(Amazon、楽天など)

品揃えが多く、自宅に居ながら手軽に購入できます。

「リコーダー 掃除 ガーゼ」「リコーダー クリーニングクロス」などのキーワードで検索すると見つけれるはずです。

掃除棒や他のケア用品とセットになった「お手入れセット」としても販売されています。

学校の指定販売店・教材販売店

学校を通じて購入を案内される場合や、学校指定の教材販売店で取り扱いがあることもあります。

学校に確認してみてもいいかもしれません。

メルカリなどのフリマサイト

メルカリなどのフリマサイトで、手作りした掃除用ガーゼが売られていることがあります。

可愛い柄のガーゼなどを使用しているものもあるので、可愛さを求める方はチェックしてみてください。

【100均活用!】リコーダー掃除用ガーゼの簡単手作り術と便利な代用品

小学校のソプラノリコーダーの授業が始まると、お手入れは意外と大切だと気づきますよね。

でも、専用のガーゼは付属していないことが多く、お店で見つけるのも一苦労…という声も聞きます。

「わざわざ買いに行くのも面倒だし…」そんな時は、100均の材料やご家庭にあるもので簡単に手作りしちゃいましょう!長く使うための工夫もご紹介します。

手作りガーゼに必要な材料(全て100均で揃う!)

手作りのリコーダー掃除用ガーゼに必要な材料は、なんとすべて100均で揃います。

- ガーゼ (包帯用のガーゼや、ガーゼハンカチなどがおすすめです。吸水性を考えると、やっぱりガーゼが一番!柔らかい綿素材を選びましょう。)

- 糸

- 針

- 細いゴム (ヘアゴムの細いタイプや、手芸用の丸ゴムなどが使えます。)

図解で解説!リコーダー掃除用ガーゼの作り方(ソプラノリコーダー用)

今回は、ソプラノリコーダー用のガーゼを作ります。

①まず、ガーゼを二枚重ねにしましょう。

1枚だとペラペラ過ぎて掃除棒に巻き付けにくく、すぐにダメになってしまうことがあります。

2枚重ねにすることで、適度な厚みが出て吸水性も上がり、耐久性も増すので、断然おすすめです。

②次に、ガーゼをカットします。

実際に使ってみた経験から、約7~10cm × 20cmくらいが一番使いやすいサイズです。

最初は少し大きめに作って、調整しても良いでしょう。

このサイズなら、ソプラノリコーダーの細い内部にもスムーズに入り、しっかり拭き取れます。

③そして、手縫いで縫い合わせましょう。

家庭用ミシンだと、ガーゼが薄すぎて布送りがしにくく、縫いにくい場合があります。

手縫いの方が、細かいところも丁寧に縫えておすすめです。

縫い方のコツとしては、縫い始めと縫い終わりは、ほつれないようにしっかりと返し縫いが必要です。

全体は並縫いで大丈夫ですが、丈夫にしたいなら、縫い目を細かくすると良いですよ。ポイントは、最後の5cmくらいは縫わずに残しておくことです。ここにゴムを通す部分を作ります。

もし裁縫が苦手な場合は「布用ボンド」も便利です!

針と糸がちょっと…という人には、布用の接着剤や両面テープが便利です。

ガーゼ2枚を重ねて、端をしっかり貼り付ければOK。

ただし、洗濯には弱いかもしれないので、ゴムを通す部分は、剥がれないように特に丁寧に接着するか、数カ所手縫いで補強しておくと安心です。

チューブタイプもありますが、スティックタイプの方が薄い生地には塗りやすいかもしれません。

④次に、ゴムを取り付けましょう(輪っかにする)。

ゴムは、作ったガーゼを掃除棒の先の穴に通して固定するために使います。

これがないと、掃除中にガーゼが掃除棒から抜けてしまい、リコーダー内部に残ってしまう可能性があるので、必ず取り付けましょう。

ゴムの長さは、掃除棒の穴の大きさに合わせてください。

だいたい5~7cmくらいの輪っかに結ぶと使いやすいと思います。長すぎると邪魔だし、短すぎると通しにくいので、通しやすい長さに調整してみてください。

⑤最後に、ゴムを挟んで縫います。

裏返したガーゼの、先ほど縫い残したところに、輪にしたゴムの両端を挟んで、ガーゼと一緒にしっかり縫い付けます。

何回か縫い重ねて、丈夫にしておきましょう。

布用ボンドを使う場合は、完全に乾くまで動かさないように注意してくださいね。

⑥これで完成です!

縫い目にほつれがないか、ゴムがちゃんと付いているか確認してください。

実際に掃除棒に通してみて、スムーズに使えるか試してみるのもおすすめです。

手作りガーゼを使ってみた感想とメリット

実際に手作りしたガーゼをリコーダーの掃除に使ってみました。

おすすめサイズ(7~10cm × 20cm)なら、掃除棒にちょうど良く巻けました。

厚すぎず薄すぎず、このサイズで使いやすいと思います!

2枚重ねのガーゼが、リコーダーの中の水分や汚れをしっかり吸い取り、掃除棒の穴に通しておいたゴムのおかげで、掃除中にガーゼがずれ落ちる心配がなく、スムーズに掃除できました。

やはり、ゴムは取り付けていた方が断然便利ですね。

100均の材料で作れるので、ランニングコストが非常に安く済みますし、定期的に交換して新しいものを使えるので、清潔さを保ちやすいのもメリットです。

そして、自分で作ったガーゼだと、子どももお手入れに積極的になることあるという、思わぬメリットも!(子どもによりますが!)

長く使うための工夫と衛生的な保管

せっかく作ったガーゼ、長く使いたいですよね!正しい洗濯方法と保管方法をご紹介します。

手洗いが一番生地に優しいんですけど、洗濯機を使う場合は、洗濯ネットに入れて優しく洗いましょう。

白以外の布で作った場合は、色落ちするかもしれないので漂白剤は使わないで、濃い色のものとは分けて洗いましょう。また、ゴシゴシ洗いすぎると、せっかく縫い合わせた部分がほつれる原因になります。

乾燥機を使うと縮むことがあるので、風通しの良い日陰で自然乾燥するのがおすすめです。完全に乾かしてから保管することで、カビを防げます。湿ったままだとカビの原因になります。

キレイなビニール袋や、小さなチャック付きの袋(ジップロックなど)に入れてると清潔に保てます。

リメイク素材でオリジナルガーゼを作る

古くなったTシャツやハンカチなど、家にあるものでも、リコーダー掃除用のガーゼは作れます。

吸水性の良い綿素材のTシャツや、柔らかいガーゼハンカチなどがリメイクに適した素材です。できれば、毛羽立ちにくい柔らかい生地がリコーダー内部を傷つけないのでベストです。

子どもと一緒に素材を選んだりすると、親子の思い出になり、お手入れへの意識も高まります。

代用品として「包帯」はリコーダー掃除に使える?

「家に包帯があるんだけど、リコーダー掃除の代わりになるかな?」と思った人もいるかもしれませんね。実は、包帯もリコーダー掃除の代用品として使えます!

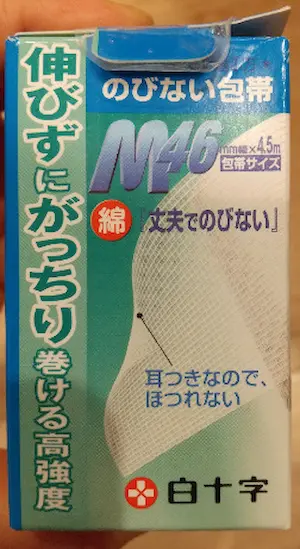

ドラッグストアで100円程度で手に入る包帯は、46mm幅で4.5mも巻いてあり、ガーゼよりコスパが良い場合も。

包帯の素材とコスパ

綿素材の包帯は吸水性もあって、4.5m巻きで100円くらいと、かなりお得です!

私が購入したのは「のびない包帯」です。

伸びるタイプだと巻き付けにくい場合があるので、のびない包帯がおすすめです。

包帯を使った掃除方法(手順)

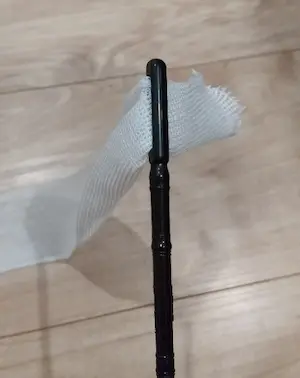

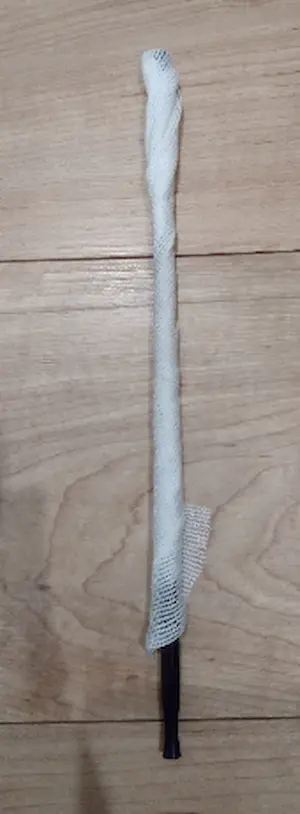

包帯を掃除棒の先の穴に通し、くるくる巻いて棒全体をぐるぐる巻きにします。

リコーダーにすっぽり入るように、きつく巻きすぎないのがポイントです。

リコーダーよりちょっと長め、つまり掃除棒が隠れるくらいの長さで巻くと使いやすいでしょう。幅が狭い場合は、少し重ねながら巻くと良いですよ。

包帯を使う際の注意点(ほつれ、学校での使用など)

ハサミで切った端からほつれやすいので、気になる場合は、端を糸で縫うか、布用ボンドで留めておくと良いでしょう。

しかし、学校へリコーダーの掃除用として「包帯」を持たせるのは、誤解される可能性があるので、家での使用に留めておくのが安心かもしれません。

友達に貸し借りをしてしまうと衛生面の問題も出てくるので、学校には市販のお手入れセットを持たせるのが無難です。

リコーダーの手入れ方法と定期的なメンテナンス

ここまで掃除道具について見てきましたが、基本的なリコーダーのお手入れ方法も確認しておきましょう。定期的にお手入れをすることで、リコーダーを長く良い状態で使用できます。

必要な道具

リコーダーのお手入れに必要なのは、掃除棒、ガーゼ(または手作りガーゼ、クリーニングスワブなど)、そして食器洗い用中性洗剤と柔らかいブラシや綿棒です。

リコーダーの掃除の仕方

①まず、リコーダーを分解します。

ソプラノリコーダーは通常、2〜3つに分解できます。

②次に、リコーダーの掃除棒の穴に、ガーゼの角を入れて、棒にガーゼを巻きつけます。

ガーゼがしっかり固定されているか確認しましょう。

③その後、リコーダー内部の水分を丁寧に拭き取ります。分解した各部分(頭部管、中部管、足部管)に掃除棒を通し、ゆっくりと回転させながら水分を吸い取っていきます。

特に、吹き口とその周りは唾液が溜まりやすいので念入りに行いましょう。

定期的なリコーダーの手入れ(水洗い)

演奏後のお手入れはもちろん必要ですが、月に一度程度は定期的な水洗いも重要です。

プラスチック製のリコーダーは、分解してぬるま湯に少量の中性洗剤を溶かした水で優しく洗うのが推奨されます。

食器洗い用のスポンジや、細かい部分は綿棒や柔らかいブラシ(使い古しの歯ブラシなど)を使うと効果的です。

特に、歌口(息を吹き込む部分)や内部は汚れが溜まりやすいので、丁寧に洗いましょう。

洗い終わったら、洗剤が残らないようにしっかりと水で洗い流し、水分を拭き取ります。

風通しの良い場所で完全に乾燥させてからケースに保管してください。

湿ったままケースに入れると、カビや嫌なニオイの原因になります。

お手入れを怠るとどうなる?

リコーダーを使用したまま放置すると、内部に唾液や水分が残り、カビや雑菌が繁殖しやすい不衛生な状態になります。

そうなると、黒い点々としたカビが発生し、見た目が悪くなるだけでなく、衛生上も問題が出てきます。

また、内部に汚れやカビが溜まると、空気の通り道が変わり、音がうまく出なくなったり、音程が不安定になったりすることもあります。

さらに、不衛生なリコーダーを使い続けることは、子どもの口内炎の原因になったり、アレルギー反応を引き起こしたりする可能性も否定できません。

リコーダーのお手入れは、楽器を長持ちさせるだけでなく、子どもの健康を守るためにも非常に重要です。

リコーダー演奏をサポートする便利グッズ

リコーダーのお手入れとは少し異なりますが、演奏をより快適にするための便利なグッズも活用してみましょう。

リコーダー指かけは、リコーダーを持つ際の安定感が増し、手の小さい低学年の子どもの演奏がしやすくなります。長時間の練習による指の疲れも軽減できますし、正しい姿勢を保つのにも役立ちます。

※下記リンクは「アウロス│104A/105A用」です。

リコーダー指穴シール「ふえピタ」は、リコーダーの指穴を塞ぎやすくするシールです。

指がうまく塞げず音漏れしてしまう子どもの練習をサポートし、「できた!」という成功体験に繋がり、練習へのモチベーションを高めます。

特に、手の小さい子どもや、指の力が弱い子どもに有効です。

これらのグッズを上手に取り入れることで、子どもがリコーダーをもっと楽しく練習できるようになるでしょう。

まとめ

リコーダーのお手入れは、ティッシュで一時的に済ませる方法から、100均材料で手作りするガーゼ、そして掃除棒をなくした時の代用品まで、さまざまな選択肢があることがお分かりいただけたと思います。

「手作りはちょっと…」という場合は、Amazonや楽天などのオンラインストアで既製品を購入するのも手軽でおすすめです。

例えば、ヤマハ(YAMAHA) YAMAHA リコーダーお手入れセット ソプラノ・アルト用 No.YROSは、ガーゼやクリーニングクリーム、掃除棒などがセットになっており、これ一つで基本的なお手入れが可能です。

また、ヤマハ リコーダークリーニングスワブ ソプラノリコーダー用 CLSRS2は、掃除棒とガーゼが一体型になっているため、紛失の心配が少なく、子どもでも扱いやすいのが特徴です。

小学校でリコーダーの掃除道具が必要になる前に、ぜひこの記事を参考にして、準備しておくと安心ですよ!

毎日のお手入れを習慣にして清潔に保ちましょう!

\【あわせて読みたい!】リコーダーの種類について知りたい方はこちら/