あっ!また壁にクレヨンで落書きされてる…!」「描き終わった画用紙にも、うっかり汚れが…」。

子どもとのお絵描きタイムは楽しいけれど、クレヨンの汚れはつきものですよね。

わざとではないと分かっていても、目につくとため息が出ます。

今回は、お絵描き中の画用紙についた汚れから、いつの間にか増えている壁紙の汚れまで、それぞれの効果的な落とし方を調査しました。

さらに大切な壁への落書きを「未然に防ぐための予防策」も紹介します。

ぜひ最後まで読んで、ご自宅の壁と画用紙をクレヨン汚れから守りましょう!

画用紙についたクレヨンを消す2つの方法

画用紙のクレヨン汚れは、クレヨンの「油分」を溶かすか、「ロウ」を削り取ることで対応できます。

状況に合わせて試してみてください。

1. 油分を溶かして拭き取る方法

クレヨンは油分でできているため、同じく油分を含むもので溶かすことができます。

用意するもの

- サラダ油 または ハンドクリーム

- 綿棒、またはティッシュ

- 乾いたティッシュ

方法

- 綿棒やティッシュの先に、ごく少量のサラダ油やハンドクリームを付けます。

- クレヨン汚れの部分を、優しくなでるようにして油をなじませます。

- クレヨンが少し溶けてきたら、すぐに乾いたティッシュを押し当てて、油分と汚れを吸い取ります。

- ベタつきが気になる場合は、この工程を数回繰り返してください。

2. 表面を削り取る方法

クレヨンのロウ成分を、物理的に剥がし取る方法です。

用意するもの

- カッターナイフの刃、または定規の角

方法

- 刃や定規を画用紙に対し垂直に立てます。

- クレヨンが乗っている部分の表面を、紙を傷つけないように優しく、少しずつ削り取ります。

- 削り取ったロウを払い落とします。

この方法は、薄く描かれた汚れや、油分を付けたくない場合に適しています。ただし、強くやりすぎると紙が破れるので注意してください。

壁紙のクレヨン汚れを落とすのに必要な物は?

壁紙のクレヨン汚れを落とす方法として、主に以下の4つが効果的と言われています。

- クレンジングオイル

- アルカリ洗剤(台所用など)

- 歯みがき粉

- 牛乳

クレヨンは油性のため、クレンジングオイルや台所用のアルカリ洗剤が効果的です。

歯みがき粉は研磨剤が含まれているので、汚れを剥がして落としてくれます。

意外なのは牛乳。牛乳に含まれている「カゼイン」が汚れを包み込んで落ちやすくしてくれるそうです。

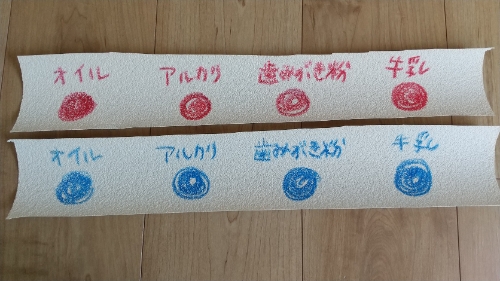

実践!壁紙のクレヨン汚れ、本当に落ちる?【基本の検証】

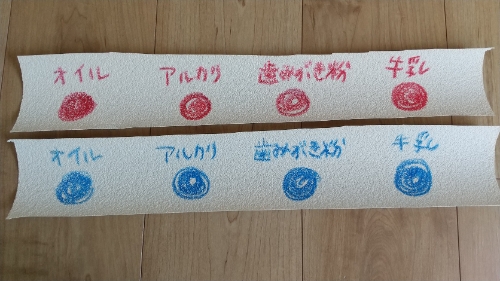

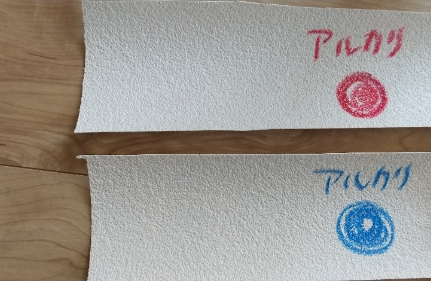

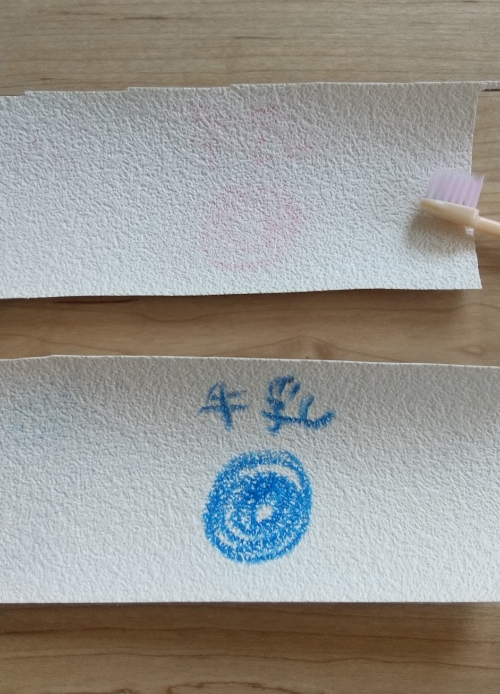

実際に壁紙にクレヨン汚れをつけて落ちるか検証してみます。

今回使う壁紙は一般的なボコボコした壁紙。色はもちろん白です。

この壁紙に赤と青のクレヨン、2色で描いちゃいました。

本当に落ちるか検証始めます!

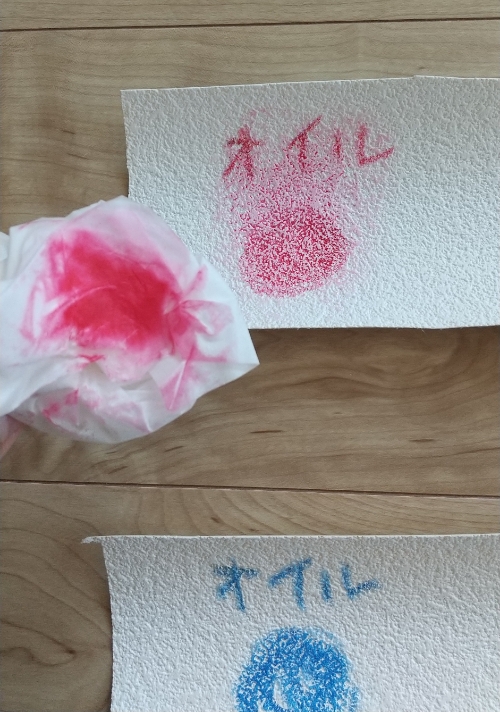

検証1:クレンジングオイル

用意する物

- クレンジングオイル

- ティッシュや雑巾など

- 歯ブラシ

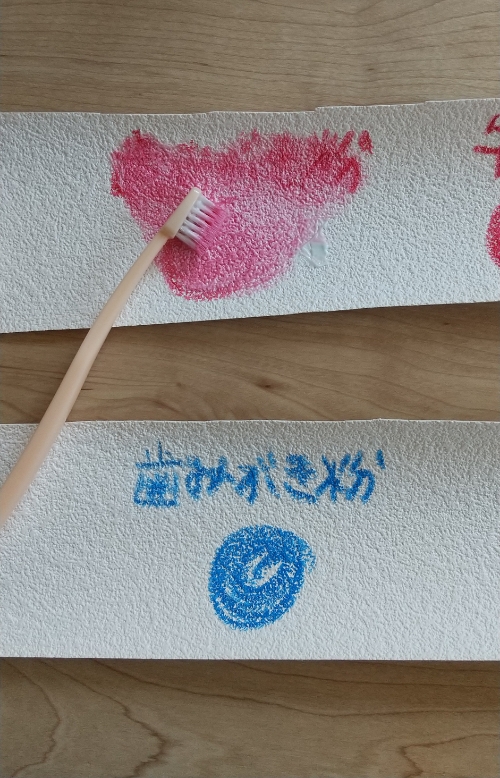

ティッシュにクレンジングオイルを含ませて、汚れを擦ります。

軽く擦るだけで、結構汚れがとれました。

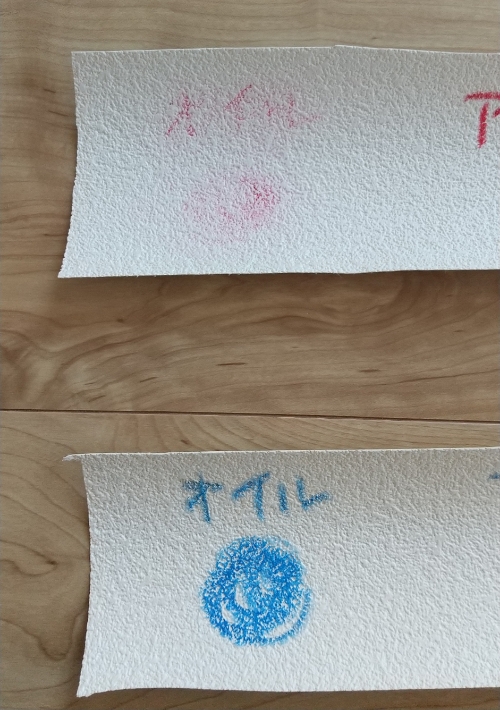

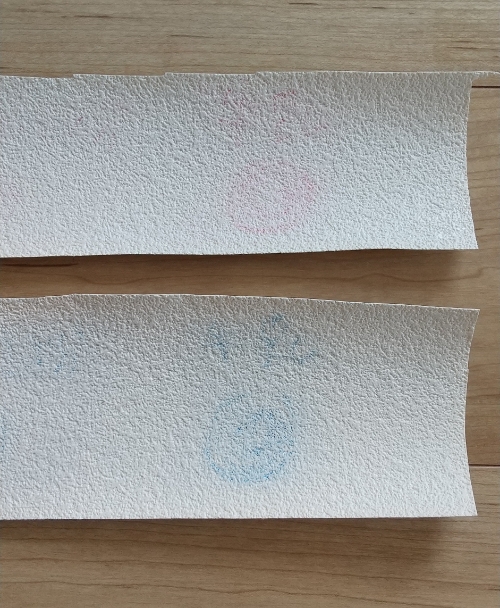

3~4回位繰り返すと、

だいぶ薄くなりました。

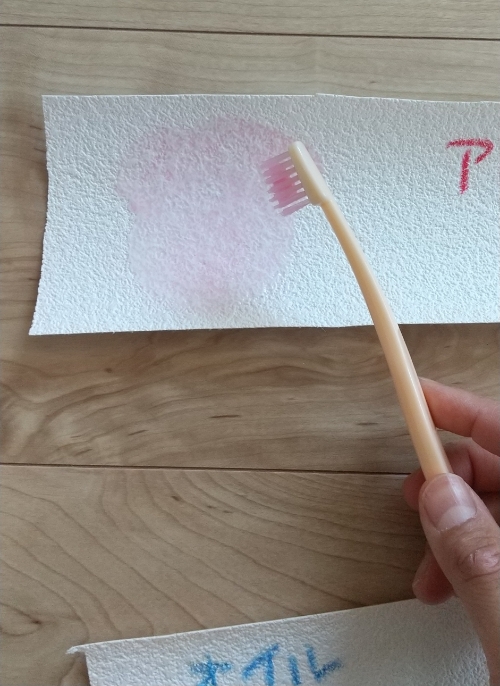

後は、溝に入り込んだ汚れを歯ブラシで擦ります。

後はウェットティッシュなどで拭くと、

ここまで、綺麗になりました。

赤も青もどちらも、殆ど目立たなくなりました。

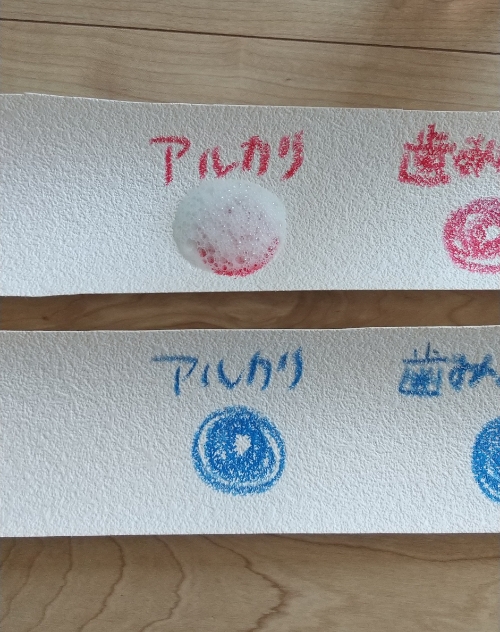

検証2:アルカリ洗剤

用意する物

- アルカリ洗剤

- ティッシュや雑巾など

- 歯ブラシ

ティッシュなどにアルカリ洗剤を付けて、汚れを擦ります。

※写真では、直接かけてしまいましたが、出来ればティッシュや雑巾に含ませた方がいいです。

クレンジングオイルと同じように、

3~4回ティッシュで擦り、その後歯ブラシでさらに擦ると、

どちらの色も、殆ど分からなくなりました。

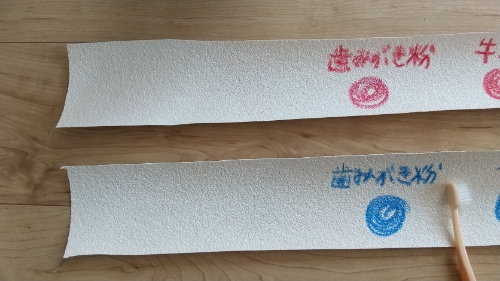

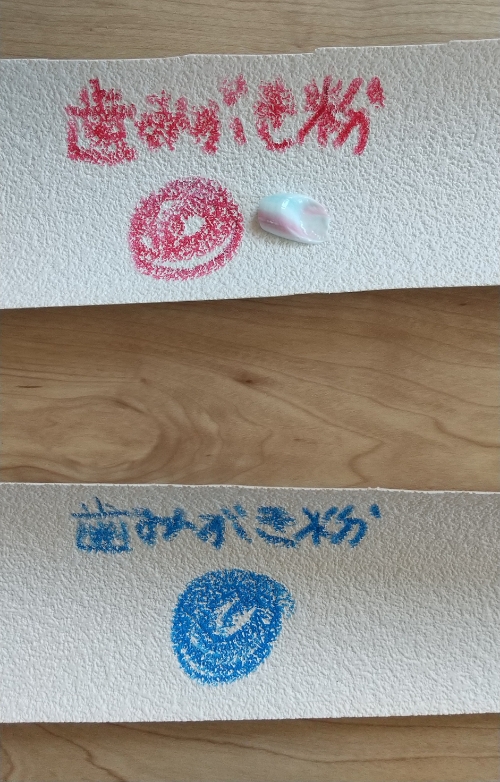

検証3:歯みがき粉

用意する物

- 歯みがき粉

- ティッシュや雑巾など

- 歯ブラシ

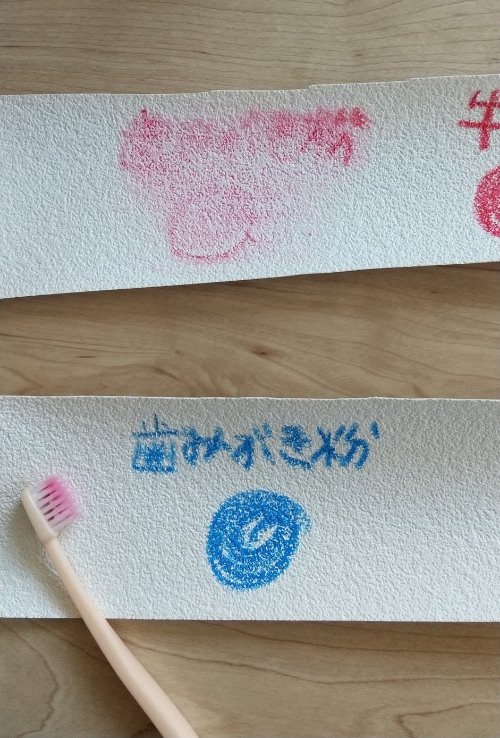

歯みがき粉をつけて、歯ブラシで擦っていきます。

何回か擦りましたが、青が少し残ってしまいました。

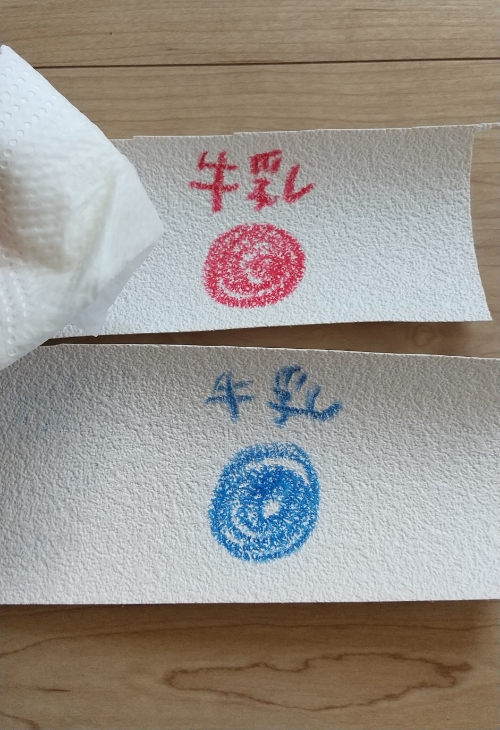

検証4:牛乳

用意する物

- 牛乳

- ティッシュか雑巾など

- 歯ブラシ

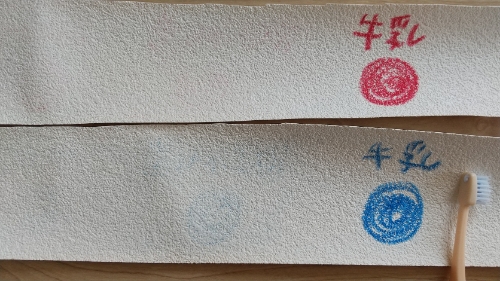

ティッシュや雑巾などに、牛乳を染み込ませます。

そのティッシュで汚れを擦っていきます。

汚れが薄くなったところで、歯ブラシに牛乳を含ませて、さらに擦ります。

結構こすりましたが、うっすら残りました。

壁紙のクレヨン汚れ落とし、一番効果的なのは?【基本の検証結果】

4パターンの汚れの落とし方を試してみましたが、汚れが綺麗に落ちたのは、

1番→クレンジングオイル、アルカリ洗剤

2番→歯磨き粉

3番→牛乳

の順位でした。

匂いなどを含めると、一番扱いやすいのは、クレンジングオイルかな?と、個人的に思います。

「アルカリ洗剤」は、ゴム手などをはめないと手荒れしやすいし、「歯みがき粉」「牛乳」は匂いが気になるので、クレンジングオイルが一番使いやすいと感じました。

そして今回、汚れ落としをしてわかったのですが、壁紙の裏側に結構水分が染み込んでいたこと。

その為、書いてしまってから消すことを考えるのではなく、かかれない様にどう予防するかが大事だと改めて感じました。

【徹底予防】クレヨン汚れから壁を守る!今日からできること

クレヨン汚れを落とすのは手間がかかるので、できることなら事前に防ぎたいですよね。

ここでは、壁へのクレヨン汚れを徹底的に防ぐための方法を、さらに掘り下げてご紹介します。

水で落とせるクレヨンを「約束」にする

- 万が一壁に描かれてしまっても、ダメージを最小限に抑えられます。

- 購入時に「これは特別なクレヨンで、もし間違って壁に描いても水で拭けば落ちるんだよ。でも、基本的には紙に描こうね」と優しく、しかししっかり約束しましょう。

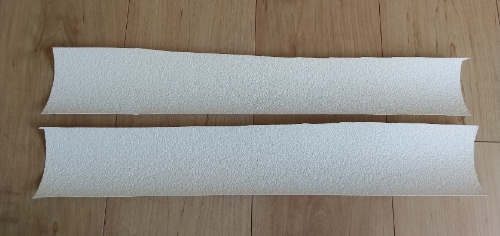

お絵描きスペースを「楽しい秘密基地」にする

- 壁の一面に大きな模造紙や画用紙を貼ったり、ホワイトボードを設置したりして、子どもが思い切りお絵描きできる専用スペースを作りましょう。

- このスペースに子ども用の机や椅子、お気に入りの画材をまとめて収納できるワゴンなどを置けば、「ここは私の特別な場所」という意識が生まれます。

この商品は、高さ調整も可能で、机にもなります。また折りたたむことも可能なので、子供に使わせるのにぴったりです。

「描いても良い場所」を視覚的にアピールする

- 単に「壁に描いちゃダメ!」と口頭で注意するだけでなく、お絵描きスペースの周りをマスキングテープなどで囲み、「ここなら自由に描いてOKだよ」と視覚的に示してあげましょう。

- 子どもが描いた絵をたくさん飾るスペースを作るのも効果的です。

我が家は、業務用の大きなホワイトボードを設置しています。

ただし、小さな子だと倒さないように気を付けてください。

邪魔にはなりますが、お絵描き以外にも、メモとしても使用できるので意外と活用できます。

もし描いてしまった時の「お約束」を優しく確認する

- どんなに気をつけていても、うっかり描いてしまうこともあります。

そんな時は頭ごなしに叱らず、一緒に拭き取ることを習慣にしましょう。

「怒られるのが怖いから隠す」という最悪なパターンを防げます。

親の意識改革も大切

- 子どもの落書きは、成長の過程でよくあることです。「今だけ」と割り切って、ある程度は大目に見る心の余裕を持つことも、子育てを楽しむ上で大切です。

もし、汚してしまったら、汚れもありますよ。

まとめ

壁のクレヨン汚れは、適切な落とし方を知っておくことも大切ですが、何よりも日頃からの予防が重要です。

水で落とせるクレヨンを活用したり、楽しいお絵描きスペースを作ったり、描いても良い場所を明確に伝えたりすることで、壁への落書きを大幅に減らすことができます。

今回ご紹介した予防策を参考に、子どもとの創造的な時間を安心して見守りながら、クレヨン汚れのない快適な空間を保ってくださいね!

\クレヨンのフローリング汚れはこちらの記事で/